GO FOR KOGEI 2025 北陸発 新たな工芸の発信

テーマ:工芸的なるもの

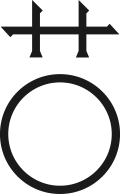

*くさかんむり代表相良が出展します

展示エリアについては公式HP アーティスト紹介からご参照ください

WEBサイト:https://2025.goforkogei.com/

開催概要

会期|2025年9月13日(土)–10月19日(日)[37日間]

休場日|水曜

時間|10:00-16:30(最終入場16:00)

会場|富山県富山市(岩瀬エリア)、石川県金沢市(東山エリア)

webサイト https://2025.goforkogei.com/

主催|認定NPO法人趣都金澤、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁

共催|富山県、富山市、北日本新聞社

後援|石川県、金沢市、JR西日本、富山地方鉄道、北國新聞社、富山新聞社、MRO北陸放送、石川テレビ放送、HAB北陸朝日放送、北日本放送、富山テレビ放送、チューリップテレビ

GO FOR KOGEI 2025では、「工芸的なるもの」というテーマのもと、作家や職人が素材・技法と向き合う態度から生まれるさまざまな実践を通して、それらが作り出す多様な暮らしの姿を提案していきます。

民藝運動の主唱者として知られる柳宗悦(1889–1961年)は、論考「工芸的なるもの」*のなかで、車内アナウンスの抑揚や理髪師の鋏さばきを「工芸的なやり方」だと記し、人の行為あるいは態度にさえ工芸性を見出しました。柳にとって工芸的なものとは、個人の自由な表現というよりも、社会全体で共有される美意識や様式に基づいたものであり、そこに美や価値が宿ると考えていました。有形無形を問わず、ものごとを工芸的と捉えることができるならば、「工芸」は今日私たちが想定する以上に社会とつながり、広がりをもったものとして立ち現れてきます。

一方で、社会全体が、共有してきたものを失っていったとしたら、柳の提唱した「工芸的なるもの」という概念は通用するのでしょうか。ある意味で、モダニズムは柳の考えとは全く逆の方向へと向かってきたと言えるかもしれません。こういったモダニズムの末期とも言える今日において、柳の概念を手掛かりに工芸と社会との関係を考えることには一定の意味があるでしょう。

GO FOR KOGEI 2025では、作家や職人の工芸的態度を起点にして、制作された作品に留まらず、その過程で生まれる他者との関係性、作品を介して開かれるコミュニケーションや暮らしの場面といった社会的状況にも目を向けていきます。また、ある時には暮らしを下支えし、ある時には形作り、ある時には彩る、同じ素材が持つ多面的な展開も紹介します。こうした広がりの中に「工芸性」を想定することには、現在の、またこれからの工芸とアートの役割を見出す契機が潜んでいることでしょう。

*『工藝』第8号(1931年)所載

秋元雄史(アーティスティックディレクター)

工芸的アプローチが生み出す多面的な創作

18組の多様な表現や活動を通して、「工芸的アプローチ」によって展開される多面的な創作のかたちを紹介します。素材や技術と真摯に向き合う態度に着目することで、既成概念にとらわれない、豊かで広がりのある表現の可能性を提示します。

「工芸的なるもの」に通底する価値観

柳宗悦が提唱した「工芸的なるもの」という概念を手がかりに、日常のあらゆる事象に工芸性を見出す視点を提示します。そこから、現代社会において私たちが共有している美意識や価値観とは何かを問い直します。

さまざまな関係性を探るキュレーション

作品そのものにとどまらず、制作過程で生まれる他者との関係性や作品を媒介にしたコミュニケーションなど、モノの背後にあるさまざまな関係性に着目してキュレーションを展開します。展示やイベントを通して、人—モノ—社会のつながりを解きほぐしていきます。

アーティスト

アリ・バユアジ、上出惠悟、桑田卓郎、コレクティブアクション、サエボーグ、坂本森海、相良育弥、清水千秋、清⽔徳⼦+清⽔美帆+オィヴン・レンバーグ、髙 知子、舘鼻則孝、寺澤季恵、中川周士、葉山有樹、松本勇馬、三浦史朗+宴KAIプロジェクト、やまなみ工房、吉積彩乃(五十音順)

KV写真クレジット

相良育弥 ワークショップ⾵景「紡ぎのいずみ vo.2」(池上曽根史跡公園、2024年)Photo: Lily Camera